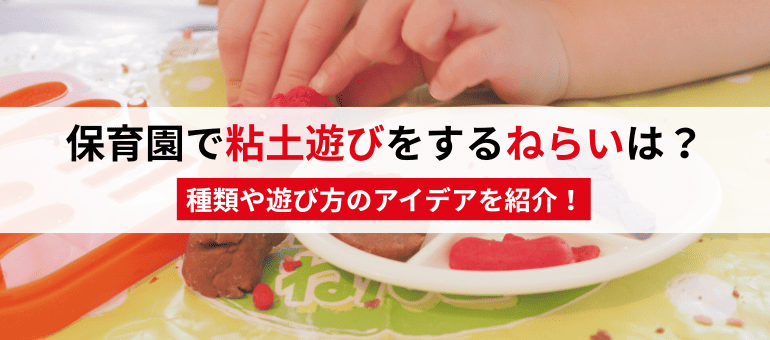

保育園で粘土遊びをするねらいは?種類や遊び方のアイデアを紹介!

保育園での粘土遊びは指先を使って脳を刺激し、手先の器用さや想像力を育てます。触感や道具の使い方を学ぶことで、感覚や日常生活のスキルを向上させるのも大きなメリットです。

この記事では粘土遊びの目的や種類、季節や行事に合わせた遊び方のアイデアを紹介します。子どもたちが安全で楽しみながら創作活動ができるよう、ぜひ参考にしてください。

保育園や幼稚園で粘土遊びをするねらい

粘土遊びは子どもたちにとって楽しいだけでなく、成長を促す大切な遊びのひとつです。たとえば以下のようなねらいが挙げられます。

- 感触を楽しむ:さまざまな触感を体験することで、皮膚感覚が育つ

- 指先を使い脳を刺激する:指先の多様な動作が、手と脳の協調性を高める

- 道具の使い方を学ぶ:ヘラや型抜きを使うことで手先の器用さを養う

- 想像力を育てる:考えながら形を作る過程で発想力や創造力が豊かになる

- 表現力を伸ばす:自分の思い描いたものを形にすることで自己表現力が育つ

このように粘土遊びは、遊びの中で学びながら子どもの発達に良い影響を与えます。

粘土遊びで使う粘土の種類

粘土遊びにはさまざまな種類の粘土があり、それぞれ特徴が異なります。子どもの発達段階や目的に合わせて適切なものを選ぶことが大切です。以下に粘土の種類別に、その特徴や対象年齢について解説します。

小麦粘土

小麦粉、水、塩、食用油を原料とする粘土は食品由来のため、誤って口に入れても比較的安全です。大人がそばについていれば0歳児から使用できます。

ただし、小麦アレルギーの子どもには絶対に使用しないよう注意が必要です。保育園や幼稚園で取り入れる際は、事前にアレルギーの有無を確認しましょう。

油粘土

油粘土は鉱物の粉末に油を加えて作られた粘土であり、保育園から小学校まで広く使われています。やや重く、適度な固さがあり、形が作りやすいのが特徴です。

油分を含んでいることで乾燥せず、硬くなりにくいため、繰り返し使えるのも大きなメリットです。ただし、使用後は手に油分が残るため、石けんでしっかり洗う必要があります。

誤って飲み込むリスクを避けるため、使用は誤飲の心配が少なくなる2歳頃からが推奨されています。

紙粘土

紙粘土はパルプを原料とした軽い粘土であり、保育や教育現場で活用されています。乾燥すると固まるため、作品を長期保存したい場合に適しています。

絵具やマジックで着色できるので、表現の幅が広がるのもメリットです。ただし、こね続けないと乾いて固まってしまうため、自分でしっかりこねられる3歳以上の子どもに向いています。

軽量粘土

発泡スチロール系の素材を使った、とても軽い粘土です。空気が含まれていることでふわふわした感触があります。乾燥後は固まりますが、強度が低いため壊れやすい点に注意が必要です。

紙粘土と同様に絵の具やマジックで着色できるため、色とりどりの表現が楽しめます。自分で創作を続けられる年齢や、壊れやすさを考慮すると、使用は4歳以上が適していると考えられます。

季節や行事にあわせた粘土遊びのアイデア

こちらでは、春夏秋冬それぞれのテーマに沿った粘土遊びのアイデアを紹介します。

春:お花や虫

春は色とりどりの花や虫たちが顔を出す季節です。小麦粉粘土を使って、身近な自然を再現してみましょう。

【準備物】

- 小麦粉:3カップ

- 水:1カップ

- 塩:適量

- 食用油:少量

- 食紅または絵の具:適量

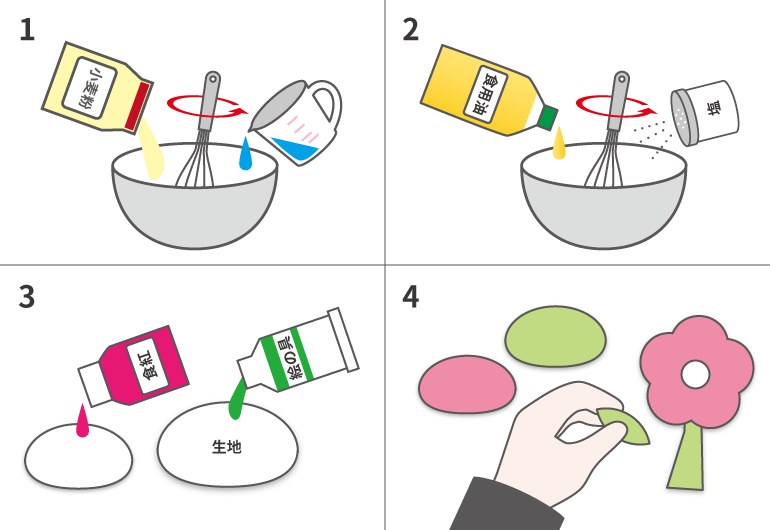

【手順】

- ボウルに小麦粉と水を入れ、よく混ぜる

- 塩と食用油を加え、さらに混ぜて生地をまとめる

- 生地を数等分し、それぞれに食紅や絵の具を加えて好みの色に着色する

- 色付けした粘土で、花びらや茎、葉っぱ、虫の体などを作る

色の混ぜ合わせを楽しみながら、新しい色を作ることも可能です(例:赤と青で紫、赤と黄色でオレンジなど)。作りたい花や虫の写真を事前に用意すると、子どもたちのイメージが膨らみます。

夏:サンゴ礁

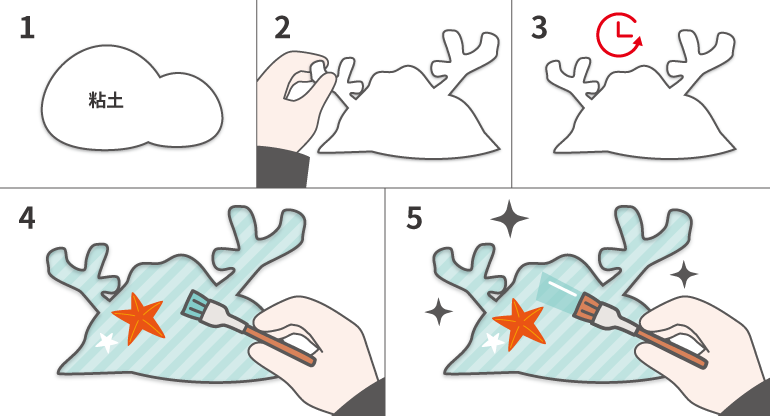

夏の海をテーマに、紙粘土でサンゴ礁を作成します。色鮮やかな海の世界を表現してみましょう。

【準備物】

- 紙粘土

- 絵の具

- 筆

- ニス(任意)

【手順】

- 紙粘土を適量取り、山のような形に整える

- その山をひねったり、つまんだりして、サンゴの形を作り出す

- 形ができたら、紙粘土を乾燥させる

- 乾燥後、絵の具で好みの色や模様を描く

- 絵の具が乾いたら、必要に応じてニスを塗り、ツヤを出す

イメージがつかめない子がいる場合は、図鑑や写真を参考にするとリアルなサンゴを再現できます。作ったサンゴを青い布や紙の上に配置し、海の世界を演出するとさらに楽しめます。

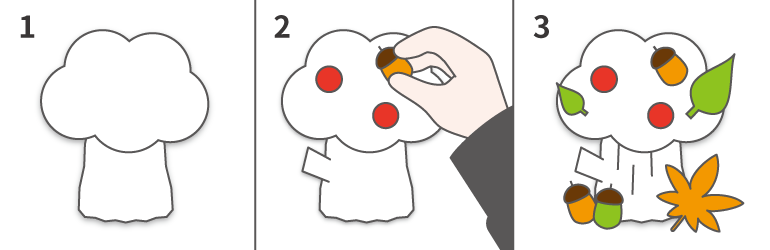

秋:木の実やどんぐりを使う

秋には、自然素材を取り入れた粘土遊びがおすすめです。木の実やどんぐりを使えば季節感あふれる作品が生まれます。

【準備物】

- 粘土(小麦粉粘土や紙粘土など)

- 木の実、どんぐり、枝などの自然素材

【手順】

- 粘土を適量取り、木の幹や枝に見立てた形を作る

- 作った粘土の木に、どんぐりや木の実を飾り付ける

- 自然素材を粘土に差し込んだり、貼り付けたりして、オリジナルの木を完成させる

粘土の感触と自然素材の硬さや形の違いを楽しみながら、自由な発想で作品作りを促しましょう。

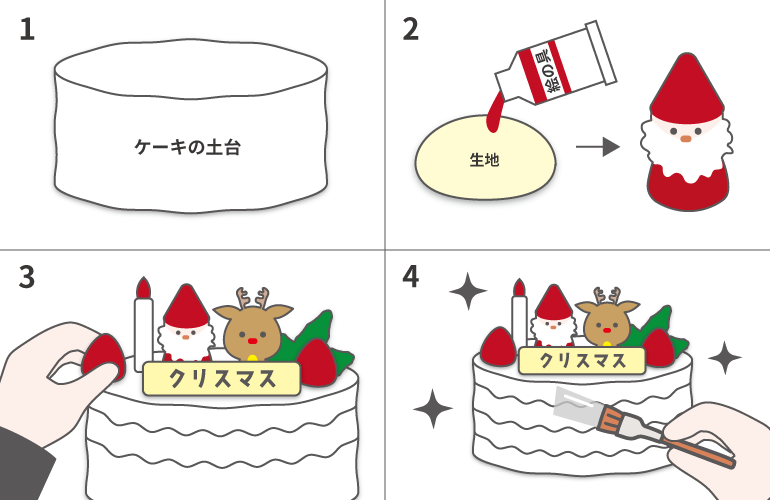

冬:クリスマスケーキ

紙粘土でクリスマスケーキを作るのは、子どもたちにとってワクワクする創作体験です。飾り付けも楽しみながら、思い出に残る時間を演出しましょう。

【準備物】

- 紙粘土

- 絵の具(赤、緑、白など)

- ボンド

- ニス(任意)

【手順】

- 紙粘土をこねて、ケーキの土台となる円柱形を作る

- 別の紙粘土に赤や緑の絵の具を混ぜて、サンタの顔やリース、ロウソクなどを作る

- ケーキの土台に、作った飾りをボンドで貼り付ける

- 必要に応じてニスを塗り、ツヤを出す

クリスマスらしい色合い(赤や緑)を取り入れると、季節感が増します。完成したケーキは、クリスマスの飾りとしても活用できます。

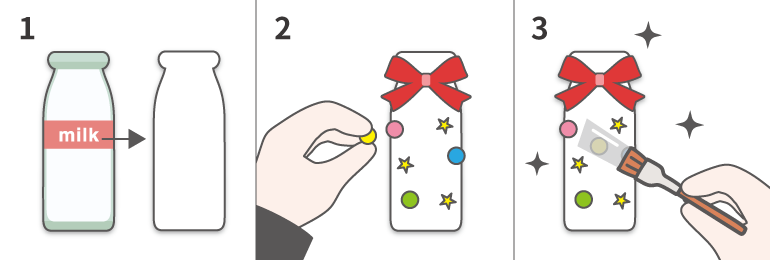

母の日・父の日などにプレゼントする

母の日や父の日には、子どもたちの気持ちが伝わる手作りのプレゼントを作ることも取り入れてみましょう。以下に、簡単にできて楽しめる「ペン立て」「フォトフレーム」「マグネット」の製作例を紹介します。

■ペン立て

【準備物】

空き瓶、紙粘土、麻紐、リボン、おはじき、ビーズ、シール、木工用ボンド

【手順】

- 空き瓶に紙粘土を貼りつける

- 粘土が乾く前に紐で模様を付けたり、ビーズやリボンで飾りをつけたりする

- 全体がしっかり乾いたところでニスを塗る

ペン立て作りには空き瓶の活用が推奨されます。土台がしっかりしているため、小さな子どもでも扱いやすく、安心して楽しく制作できます。

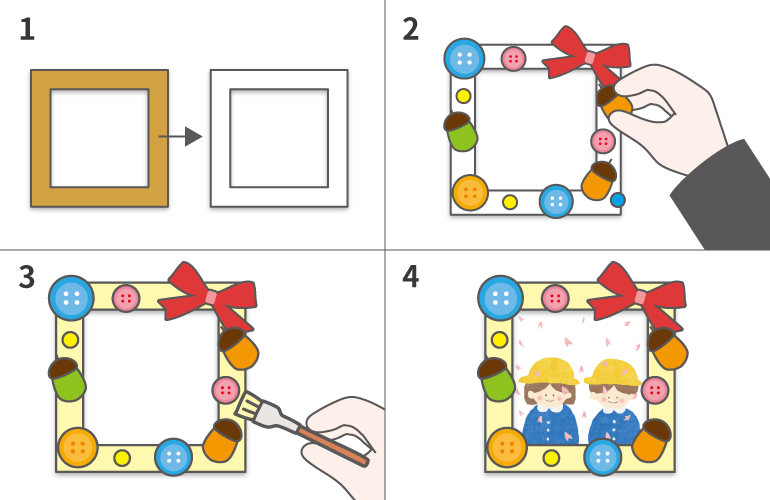

■フォトフレーム

【準備物】

段ボール、紙粘土、どんぐり、ボタン、パスタ、絵の具、写真、リボン、接着剤

【手順】

- 段ボールの枠に紙粘土を貼り、フレームに見立てる

- どんぐりやボタン、パスタなどを粘土に埋め込む

- 乾いたら絵の具で色づけする

- 段ボールに写真を差し込んで完成

完成後は紙粘土のフレームが台紙(段ボール)から外れていないか確認し、必要に応じて接着剤などで補強しましょう。

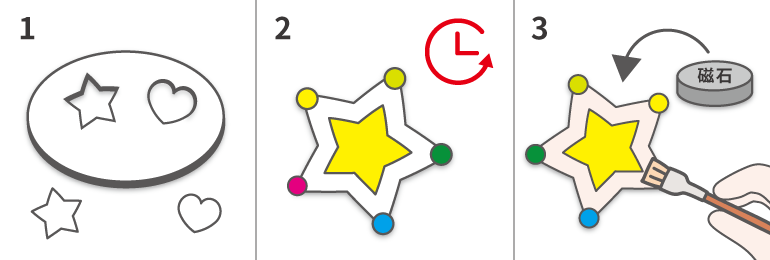

■マグネット

【準備物】

紙粘土、クッキー型、ビーズ、どんぐり、磁石、接着剤、絵の具

【手順】

- 紙粘土を平らにして型を抜く

- 飾りを付けて乾燥させる

- 裏に磁石を接着し、色を塗れば完成

子どもたちは型抜きや色付けを自由に楽しめます。簡単にできるため、プレゼント用と自分用のマグネットを作ってもよいかもしれません。完成後に磁石がくっつく場所を探す遊びにもつながります。

粘土の買い替え時期は?

粘土の買い替え時期は使用状況や種類によって異なります。油粘土は、直射日光を避けて蓋のできる容器に保管すれば、約2~3年は使用可能です。

一方、紙粘土や固まるタイプの粘土は乾燥で固くなってしまいます。霧吹きで湿らせてラップに包んだり、ウェットティッシュでくるんでジップロックに入れたりすることで固くなるのを防げます。

粘土遊びを行う上で気を付けるポイント

粘土遊びをおこなう際には、いくつかのポイントを考慮する必要があります。以下の点をしっかり念頭におきましょう。

- 子どもが粘土を口に入れないように必ず見守る

- アレルギーのある子を確認し、適切な対策を取る

- 机に新聞紙やビニールシートを敷き、汚れを防止するなど工夫する

- 衛生管理も忘れず、手洗いを徹底して粘土を清潔に保つ

また、子どもたちには「粘土を投げない」「落ちた粘土は自分で拾う」「口に入れない」といった基本的なルールを事前に伝え、トラブルを未然に防ぐことが大切です。

まとめ

粘土遊びには子どもたちの創造力や感受性、手先の器用さを養う効果があります。季節イベントや行事に合わせた創作やプレゼント作りなど、多様なアプローチで楽しむことが可能です。

保育園では子どもたちの興味や発達段階に応じた活動を提供し、安全面や衛生面にも配慮した取り組みが重要です。適切な準備と手順を通じて、子どもたちの豊かな感性と表現力を育んでいきましょう。

当店では、保育園や幼稚園で使える粘土を販売しています。すでにカラーがついているものも販売しているので、この機会にご確認ください。